○富岡町職員服務規程の改正及び同規程運用方針の制定について

| (平成5年3月29日5総第355号) |

|

| 各課等の長あて

総務課長 |

|||

| このたび、富岡町職員服務規程(平成5年富岡町訓令第1号)の規定の整備を行うため、別紙のとおり改正し、平成5年4月1日から実施されることになりました。 | |||

| ついては、この規程の運用について新たに「富岡町職員服務規程運用方針」を別添のとおり定めましたので、適切な事務処理を行うようお願いします。 | |||

| なお、「出勤簿の取扱について(昭和50年1月13日付け)」及び「年次休暇等の附与単位の取扱について(昭和49年1月15日付け)」は、平成5年3月31日をもって廃止します。 | |||

| 富岡町職員服務規程運用方針 | |||

| 第 | 1 共通的事項 | ||

| この規程において「所属長」とは、次によるものであること。 | |||

| (1) 本庁機関に置かれる課(室)の長及び出先機関の長にあっては、町長 | |||

| (2) 上記(1)以外の本庁機関の職員にあっては、所属する課(室)の長 | |||

| (3) 上記以外の出先機関の職員にあっては、所属する出先機関の長 | |||

| 第 | 2 個別的事項 | ||

| 第1条関係(趣旨) | |||

| 賃金支弁職員(富岡町賃金支弁職員雇用等管理規程に定める職員)の服務は、別に定めるものであること。 | |||

| 第2条関係(服務の原則) | |||

| 職員が職務を行うにあたっての基本的なあり方については、地方公務員法にその一般的な基準が示されているが、さらに第2条に定める執務の原則に充分留意すべきものであること。 | |||

| 第3条関係(服務の宣誓) | |||

| 服務の宣誓は、地方公務員法第31条及び職員の服務の宣誓に関する条例に基づき行うものであること。 | |||

| 第4条関係(職員記章) | |||

| 1 | 職員記章は、富岡町職員としての身分を表示するものであるから常に付けていなければならないものであること。 | ||

| 2 | 職員記章は、一人につき1個を総務課長から交付するものであること。 | ||

| 3 | 職員記章は再交付しないので、紛失又はき損したときは、職員記章購入申込書により総務課から購入するものであること。 | ||

| 第5条関係(職員証) | |||

| 職員証の有効期間は、その交付(再交付を含む。)の日から起算して5年とするものであること。 | |||

| 第6条関係(執務上の心得) | |||

| 1 | 勤務時間中執務の場所を離れるときは、その所在を明らかにするものであること。 | ||

| 2 | 労働基準法第67条の規定による育児のための便宜供与を受ける場合は、本条の規定の適用を除外するものであること。 | ||

| この場合次の事項に留意すること。 | |||

| (1) この措置は、生後1年未満の生児への授乳その他の世話のための便宜供与を趣旨とするものであること。 | |||

| (2) 便宜供与の時間は、1日2回、通例は午前と午後とに分けて各30分以内とするものであること。 | |||

| (3) この育児時間は、所定の休憩時間のほかに与えなければならないものであること。 | |||

| (4) 生児とは、実子たると養子たるとを問わないものであること。 | |||

| (5) 手続きはそのつど口頭により、本人が請求することを要するものであること。 | |||

| 第7条関係(勤務時間等) | |||

| 開庁機関(部門)における職員ごとの勤務を要しない日は、すべて平成4年11月1日を初日とする4週間(又は8週間等)及びこれに引き続く4週間(又は8週間等)ごとの期間を単位として定めるものとする。 | |||

| 第8条関係(勤務を要しない日の振替等) | |||

| 1 | 「特に勤務することを命ずる必要がある場合」とは、勤務を要しない日に代替性のきかない業務を行わせる場合であって、おおむね次のような場合をいう。 | ||

| (1) 災害その他の緊急業務を命ずる場合 | |||

| (2) 職員採用試験業務、資格試験業務等を命ずる場合 | |||

| (3) 各種行事、大会等特定の期日に予定されている業務を命ずる場合 | |||

| (4) 例年、特定の時期に集中する業務を命ずる場合 | |||

| 2 | 勤務を要しない日と振り替えることができる勤務日又は勤務を要しない日に振り替えることができる半日勤務時間は、当該勤務を要しない日(勤務を命ずる必要がある日)を起算日とする4週間前の日から8週間後の日までの期間内にあるものに限られるものであること。 | ||

| 3 | 勤務を要しない日の振替又は半日勤務時間の割り振りの変更を行う場合において、1週間の勤務時間はいずれの週においても法定労働時間を超えてはならないものであること。 | ||

| また、勤務を要しない日が毎4週間(条例の施行日である平成4年11月1日から起算する4週間ごとの期間をいう。)につき4日以上となるようにし、かつ、勤務時間が割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならないこと。 | |||

| 4 | 勤務を要しない日の振替又は半日勤務時間の割り振りの変更は、それぞれ8時間又は半日勤務時間(通常4時間)を単位として行わなければならない。 | ||

| 例えば、通常勤務の職員に日曜日に6時間の勤務を命じた場合には、4時間については割り振りの変更、残りの2時間については時間外勤務となり、10時間の勤務を命じた場合には、8時間については振替、残りの2時間については時間外勤務となる。 | |||

| 第9条、第10条関係(出勤、勤務表等取扱主任) | |||

| 1 | 出退勤管理システムにおける勤務表(以下「勤務表」という。)及び出勤簿は、職員の勤務状況を把握し、執務体制の確立に資することを趣旨とするものであるから、その取り扱いは厳正を期するものであること。 | ||

| 2 | 所属長は、勤務表等取扱主任を原則として次の職にある者から口頭で指名するものであること。 | ||

| (1) 本庁機関………課長補佐(課長補佐を2人以上置く課又は課長補佐を置かない課(室)にあっては、課(室)の長が指定する者) | |||

| (2) 出先機関………出先機関の長が指定する者 | |||

| 3 | 勤務表等取扱主任は、次の方法により勤務表又は出勤簿を整理しておくものであること。 | ||

| (1) 勤務表及び出勤簿に記入する記号は、次のとおりであること。 | |||

| 勤務等事項 | 記号 | |||||

| ア | 出勤(本庁舎に勤務する職員を除く。) | 職員の認印 | ||||

| イ | 出張 | 出張 | ||||

| ウ | 研修 | 研修 | ||||

| エ | 勤務を要しない日(通常勤務態様の職員にあっては日曜日及び土曜日を除く。) | 週休 | ||||

| オ | 年次休暇 | 年休 | ||||

| カ | 職務に専念する義務の免除 | 職免 | ||||

| キ | 産前産後の休暇 | 産休 | ||||

| ク | 夏季休暇 | 夏休 | ||||

| ケ | ドナー休暇 | ド休 | ||||

| コ | 私傷病による療養休暇・病気休暇 | 病休 | ||||

| サ | 公務災害による療養休暇・病気休暇 | 公病 | ||||

| シ | 通勤災害による病気休暇 | 通病 | ||||

| ス | その他の休暇(父母の祭日の休暇、忌引休暇、配偶者出産補助休暇、育児休暇、つわり休暇、生理休暇及び結婚休暇) | 他休 | ||||

| セ | 育児休業 | 育休 | ||||

| ソ | 部分休業 | 部休 | ||||

| タ | 公務災害による休職 | 公休 | ||||

| チ | 通勤災害による休職 | 通休 | ||||

| ツ | その他の休職 | 休職 | ||||

| テ | 停職 | 停職 | ||||

| ト | 派遣 | 派遣 | ||||

| ナ | 介護休暇 | 介護 | ||||

| ニ | 欠勤(前各号に掲げるもの以外の事由により勤務を欠く場合) | 欠勤 | ||||

| (2) 出勤簿に記号を記入する際は、次の各事項に注意すること。 | ||||||

| ア | 1日の欄に記号が2以上になる場合は、それぞれの表示記号を当該出欠欄にあわせて記入すること。 | |||||

| イ | 時間単位の休暇を表示する場合は点線の下に時間数を記入し、半日休暇の場合は半日と記入すること。 | |||||

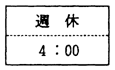

| ウ | 「週休」の表示を必要とする日は、次の日等であること。 | |||||

| (ア) 交替制勤務態様の職員にあっては、勤務を要しない日 | ||||||

| (イ) 勤務を要しない日の振替によって、新たに勤務を要しないこととなった日 | ||||||

| (ウ) 半日勤務時間の割り振りの変更によって、勤務を要しない時間が生ずることとなった通常の勤務日の当該勤務を要しない時間 | ||||||

| なお、この場合には、応答日の出欠欄の横点線の下に当該勤務を要しない時間数を記入する。 | ||||||

| (例) |

|

|||||

| (注) | 新たに勤務を要することとなった日は勤務日となるので、勤務した場合には職員の印を押印することとなる。 | |||||

| エ | 有給休暇を1日以外の単位で承認した場合は、出欠欄の応答日の横点線の下に半日又は何時間と記入すること。 | |||||

| オ | 職務に専念する義務の免除に該当する場合及び欠勤の場合において1日以外の単位で承認したときは、出欠欄の応答日の横点線の下に半日又は何時間何分と記入するものであること。 | |||||

| (3) 集計欄の記入については、次により行うこと。 | ||||||

| ア | 「勤務日の総日数」欄には、当該月の全日数から勤務を要しない日、職員の休日及び有給休暇に関する条例第2条にいう休日及び地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により承認された育児休業を除いた日数を記入し、「勤務した日数」欄には、勤務日の総日数のうち出勤、出張、研修、年休、職免、産休、夏休、ド休、公務災害又は通勤災害による病休又は休職のいずれかに該当する日数の合計を記入すること。 | |||||

| イ | 月計は、当該月の休暇等の日又は時間を集計し集計欄に記入すること。この場合において、1日以外の単位の年次休暇、病気休暇、欠勤等を日に換算する場合は、下記第11条関係の4「年次休暇取扱一覧表」の定めるところによること。 | |||||

| ウ | 年計は、月計を合計して記入すること。この場合1日に満たない半日及び時間は上記アに準じて換算し集計すること。 | |||||

| エ | 上記(2)―イ―(ウ)により記入する勤務を要しない時間数については集計を要しないこと。 | |||||

| (4) その他 | ||||||

| ア | 採用、配置替え、退職等の場合には、その旨を摘要欄に記入すること。 | |||||

| イ | 職員が配置替えになる場合は、旧所属長は、その職員の勤務表又は出勤簿を新所属長に送付すること。 | |||||

| 第11条関係(休暇の手続) | ||||||

| 1 | 年次休暇は、所属長が時期変更権を行使しない限り職員の請求どおり成立し、利用目的は原則として自由であること。また、年次休暇の時期の変更は、業務の正常な運営が客観的に妨げられる場合に限られるものであること。 | |||||

| 2 | 国又は他の地方公共団体の職員であった者が引き続き本町職員となった場合(割愛採用職員)の当該職員の年次休暇の日数は、国又は他の地方公共団体で使用した日数も通算して計算するものであること。 | |||||

| 3 | 年次休暇を時間単位で承認された場合は、休憩時間は年次休暇の時間に含まれないものであること。 | |||||

| 〔計算例〕 | ||||||

| 勤務時間 | 休憩時間 |

| 午前 午後

8:30~5:15 | 午後 午後

0:00~1:00 |

| 以上の勤務時間の職員が、午前10時30分から午後2時15分まで年次休暇を使用するような場合は、休憩時間の前後に分かれる時間を合算して3時間の取扱いとなる。 | ||

| なお、午前8時30分から午後2時15分まで年次休暇を使用する場合は、実質5時間ではあるが、午前の半日と午後の2時間の取扱いとなる。 | ||

| 4 | 年次休暇の取扱い単位は、次のとおりとすること。 | |

| 年次休暇取扱一覧表 | ||

| 区分 | 通常勤務職員及び2日にまたがらない特別勤務職員 | 2日にまたがる特別勤務職員(例、老人ホームの夜勤) | ||

| 承認取扱いの単位 | 1日単位 | 1日の勤務時間の全部を欠く場合 | 連続する勤務時間の全部を欠く場合(2日間) | |

| 半日単位 | 1 | 1日の勤務時間が4時間の場合、その全部を欠く場合

| 左欄に同じ。 | |

| 2 | 通常勤務日の午前又は午後のように、休憩時間をはさんだ前後の勤務時間の差が1時間以内であることとなっている場合に、その午前又は午後など、そのいずれかの勤務時間の全部を欠く場合

|

|||

| 3 | 半日勤務時間の割り振りの変更によって、半日勤務となった日の勤務時間の全部を欠く場合 | |||

| 時間単位 | 1時間を単位として勤務を欠く場合 | |||

| 換算方法 | 1 | 半日単位で与えられた休暇を日に換算する場合は、半日2回をもって1日とする。

|

||

| 2 | 時間単位で与えられた休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。ただし、半日に換算する場合は、4時間をもって半日とする。 | |||

| 繰越方法 | 労働基準法第39条の規定による法定休暇の日数のうち、未使用の日数を繰り越すものとする。 | |||

| 5 | 連続する7日を越える期間の病気休暇を使用した職員が、その病気休暇期間の末日の翌日から、実勤務日数が20日に達するまでの間に、再び病気休暇を使用したときは前後の病気休暇の期間は連続したものとみなすこと。ただし、当初の負傷又は疾病とは明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要があると任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。 |

| 第13条関係(時間外勤務等の命令) | |||||

| 1 | 所属長は、労働基準法第66条の規定により、妊産婦である職員から請求があった場合には、当該職員に1ヵ月単位の変形労働時間制勤務、時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務(以下「深夜勤務等」という。)を命じてはならないこととされているので、十分留意すること。 | ||||

| この場合の用語の定義は次のとおりであること。 | |||||

| (1) 妊産婦 労働基準法第64条の5第1項でいう妊産婦をいう。 | |||||

| (2) 1ヵ月単位の変形労働時間制勤務 労働基準法第32条の2でいう労働をいう。 | |||||

| (3) 時間外勤務 労働基準法第33条及び第36条でいう労働をいう。 | |||||

| (4) 休日勤務 労働基準法第35条でいう休日における労働をいう。 | |||||

| (5) 深夜勤務 労働基準法第64条の3でいう労働をいう。 | |||||

| 2 | 妊産婦である職員が深夜勤務等について労働基準法第66条の規定に基づく請求をしようとするときは、所属長に口頭で請求することができるものであること。 | ||||

| 第14条関係(出張の復命) | |||||

| 「出張」には、研修による場合を含むものであること。 | |||||

| 第18条関係(履歴書) | |||||

| 履歴書の様式は、市販されている用紙を用いてよいものであること。 | |||||

| 第20条関係(職務専念義務の免除) | |||||

| 1 | 職務に専念する義務を免除する場合は、次のとおりであること。 | ||||

| (1) 研修を受ける場合 | |||||

| ア 富岡町職員研修規程(昭和8年富岡町訓令第1号)の規定に基づき計画された研修を受ける場合(この場合は、職務専念義務免除申請の手続きは要しないものであること。) | |||||

| イ 学校教育法に基づく通信教育の正規の学生(生徒)である職員が面接授業(スクーリング)(昼間に行われるものに限る)に出席する場合(承認の基準は、別に定めるものとする。) | |||||

| (2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合 | |||||

| ア 地方公務員法第42条の規定に基づき、町長が職員全体の厚生に関する計画として実施する次の元気回復等の厚生計画に参加し、又は厚生計画に基づく検診等を受けるとき。 | |||||

| (ア) 健康管理事業 | |||||

| 1) 胸部健康診断 | |||||

| 2) 結核健康診断 | |||||

| 3) 成人病予防健康診断 | |||||

| 4) 婦人病予防健康診断 | |||||

| 5) 人間ドック健康診断 | |||||

| 6) 上記1)から5)に掲げるもののほか、町長が特に認める健康管理事業 | |||||

| 〇 上記検診を受検した結果「要精検」と診断された職員が、精密検診を受検するときは、その受検に要する期間及び結果を聴取するために要する期間について、それぞれ1日以内を認めるものであること。 | |||||

| (イ) 体育増進事業 | |||||

| 球技大会等に選手又は役員として参加するとき又は町長が特に認める体育増進事業に参加するとき。 | |||||

| (3) 特別の事由があって公務に支障がない場合 | |||||

| 特別の事由とは、次に掲げる場合をいうものであること。 | |||||

| ア 他の地方公共団体等から講師等として依頼されたとき。 | |||||

| イ 国民体育大会、福島県総合体育大会及び職域の体育大会に選手又は役員として参加するとき。 | |||||

| ウ 心身の故障により半日勤務等を必要とするとき。 | |||||

| (ア) 心身の故障のため休暇又は休職中であった職員で、健康の回復により職務に復帰又は復職することとなった際、医師の診断により暫時半日勤務等の措置を必要とするもの若しくは医師の診断により半日勤務等の措置を必要とするもの又は町の行う健康診断の結果半日勤務等の措置を必要とする職員に限るものであること。 | |||||

| (イ) 本措置の適用を受けようとする職員は、職務復帰又は復職についての所定の手続きとは別に「職務に専念する義務の免除願」に医師の診断書を添付して町長の承認を得なければならないものであること。 | |||||

| エ 運転免許証更新時における講習を受講するとき。 | |||||

| オ 上記アからエに掲げるもののほかそのつど町長に協議して定めるとき。 | |||||

| (4) その他町長が定める場合 | |||||

| 職務に専念する義務の特例に関する条例に基づき職員がその職務に専念する義務を免除される場合の指定(昭和48年富岡町訓令第1号)に定める場合をいうものであること。 | |||||

| 2 | 上記1に掲げる職務に専念する義務の免除を受けるときは、「職務に専念する義務の免除願」により町長の承認を受けるものであること。 | ||||

| 第21条関係(営利企業等への従事許可) | |||||

| 1 | 営利企業等に従事する場合とは、次に掲げる場合をいうものであること。 | ||||

| (1) 営利を目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これに準ずる地位につくこと。 | |||||

| (2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。 | |||||

| (3) 報酬(謝礼及び実費弁償的なものを除く。)を得て事業及び事務に従事すること。 | |||||

| 2 | 営利企業等従事許可については、「営利企業等の従事制限に関する規則」(昭和50年富岡町規則第9号)第3条にその基準が定められているものであること。 | ||||

| 第22条関係(病気休職の場合の復職の手続) | |||||

| 「町長が別に定めるとき」とは、精神科又は特殊な疾病により休職を命ぜられていた場合であること。 | |||||

| 第23条関係(退職) | |||||

| 勧奨により退職する場合は、職員の退職勧奨に関する要綱(昭和60年富岡町要綱第14号)の定めるところによるものであること。 | |||||

| 第24条関係(事故等の報告) | |||||

| 「服務に関し事故等が発生したとき」とは、次のような場合をいうものであること。 | |||||

| 1 | 公有財産について滅失、損傷等の事故が発生した場合 | ||||

| 2 | 現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を滅失し、又は損傷等の事故が発生した場合 | ||||

| 3 | 交通事故が発生した場合 | ||||

| 4 | 法令違反により司直の取調べ又は検挙されたような場合 | ||||

| 5 | 地方公務員法第16条第1号に該当するに至った場合 | ||||

| 第27条関係(当直の割当) | |||||

| 当直の割当は、職員2名を輪番に当てるものとする。ただし、災害その他非常事態が生じたときの宿直については、この限りでない。 | |||||

| 第3 その他関係 | |||||

| 1 休職の手続き | |||||

| (1) 職員の休日及び有給休暇に関する条例第3条第1項第3号に規定する療養休暇を与えられている職員又は職員の有給休暇に関する規則第4条に規定する病気休暇を与えられている職員であって、引き続く休暇の期間が結核性疾患にあっては2年、成人病又は精神科疾患の場合にあっては180日、その他の疾病等にあっては90日の期間を超え、なお休養を要すると認められる者については、所属長は当該有給休暇の期間終了前10日までに休職の手続きをとるものであること。 | |||||

| (2) 前記の休職手続きは、別記様式1に医師2名の診断書を添えて所属長を経由して町長に提出すること。 | |||||

| (3) 職員の分限に関する条例第3条第1項に規定する期間を超えない範囲において、既に措置された休職の期間を満了し、なお引続き休職の措置を要するときは、期間満了前1週間までに、別記様式2により更新の手続きをとるものであること。 | |||||

附 則

この5総は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年12月6日5総第1501号)

|

|

この5総は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年3月28日14総第289号)

|

|

この14総は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年10月17日19総第123号)

|

|

この規定運用方針は、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成21年6月16日21総第61号)

|

|

この規程運用方針は、平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成27年12月1日27総第408号)

|

|

この規程運用方針は、公布の日から施行する。